問1〜20

問1 次は、下水道法に規定する公共下水道の使用料を定める場合の原則につ いて述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。

(2) 他の公共料金と比較して著しく高額とならないよう定めること。

(3) 定率又は定額をもって明確に定められていること。

(4) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

問2 次は、環境基本法に規定する事項について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条 件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維 持されることが望ましい基準を定めるものとする。

(2) 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売 その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物 が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要 な措置を講ずる責務を有する。

(3) 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい 煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に 保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

(4) 都道府県知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を 図るため、環境の保全に関する基本的な計画を定めなければならない。

問3 次は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する事項について述 べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) BODについての検定は、試料採取後24時間以内に着手しなければならない。

(2) よう素消費量については、試料採取後直ちに検定に着手することができな い場合、試料を酸性にして保存しなければならない。

(3) SSについては、試料採取後直ちに検定に着手することができない場合、 10度以下0度以上の暗所に保存しなければならない。

(4) 試料は、検定しようとする放流水の水量が検定する日の最大値を示してい ると推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

問4 次は、下水道法に規定する事業計画に定めるべき事項として最も不適切 なものはどれですか。ただし、公共下水道の場合とする。

(1) 終末処理場の用地取得完了の予定年月日

(2) 排水施設の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度

(3) 終末処理場以外の処理施設を設ける場合には、その配置、構造及び能力

(4) 工事の着手及び完成の予定年月日

問5 次のうち、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置しようとするとき に都道府県知事に届け出なければならない事項として最も不適切なものは どれですか。

(1) 特定施設の使用の方法

(2) 特定施設の操業開始時刻及び終了時刻

(3) 汚水等の処理の方法

(4) 特定施設の設備

問6 次は、悪臭防止法に規定する改善勧告について述べたものです。( )内 にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

(A) は、(B)の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより 住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、(C)、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の(D)、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告 することができる。

| A | B | C | D | |

| 1 | 都道府県知事 | 規制地域内 | 相当の期限を定めて | 運用の停止 |

| 2 | 市町村長 | 行政区域内 | 遅滞なく | 運用の停止 |

| 3 | 市町村長 | 規制地域内 | 相当の期限を定めて | 運用の改善 |

| 4 | 都道府県知事 | 行政区域内 | 遅滞なく | 運用の改善 |

問7 次は、電気事業法に規定する保安規程について述べたものです。最も不適切 なものはどれですか。ただし、事業用電気工作物は小規模事業用電気工作物 を除いたものとする。

(1) 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(2) 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

(3) 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する 者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

(4) 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を定め、事業用電気工作物 の使用の開始前に、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

問8 次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理計 画(当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画)について述べた ものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅 滞なく、環境大臣の認可を受けなければならない。

(2) 市町村は、一般廃棄物処理計画を定めなければならない。

(3) 一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みを定

めるものとする。

(4) 市町村は、一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区

域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理 計画と調和を保つよう努めなければならない。

問9 次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における国、地方公共団体又は 事業者の廃棄物の処理にかかる責務を述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 都道府県及び市町村は、事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物を、都道府県及び市町村の責任において適正に処理しなければならない。

(2) 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(3) 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(4) 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

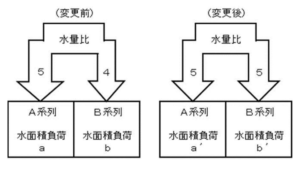

問10 次は、沈殿池の水面積負荷の変化について述べたものです。( )内にあてはまる数値として最も適切なものはどれですか。

A系列、B系列の沈殿池に5:4の水量比で下水が流入している。このときのA系列、B系列のそれぞれの水面積負荷の値a、bの比率a/bは1に等しかった。

次に、A系列、B系列に流入する下水の水量比が5:5に変わった場合、A系列、B系列のそれぞれの水面積負荷の値a ́、b ́の比率a ́/b ́は( )になる。

(1) 2/3

(2) 4/5

(3) 5/4

(4) 3/2

問11 次は、反応タンク内混合液の活性汚泥浮遊物質(MLSS)濃度及び返送 汚泥のSS濃度を示したものです。汚泥返送比が0.80となる組合せとして最も適切なものはどれですか。

ただし、反応タンク内のMLSS濃度は均一とし、反応タンク流入水及び処理水のSS並びに活性汚泥の自己酸化、汚泥転換は無視するものとする。

MLSS濃度 返送汚泥のSS濃度

(1) 2,000mg/L 4,500mg/L

(2) 2,000mg/L 5,000mg/L

(3) 2,500mg/L 4,500mg/L

(4) 2,500mg/L 5,000mg/L

問12 次は、最初沈殿池の操作について述べたものです。( )内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

反応タンクの活性汚泥の汚泥容量指標(SVI)が高く、沈降性が低下する場合は、最初沈殿池の運転池数を( A )ことで水面積負荷を( B )し、活性汚泥の沈降性を高めるのに必要なSSを( C )へ流出させることがある。

A B C

(1) 増やす 大きく 最終沈殿池

(2) 減らす 小さく 反応タンク

(3) 減らす 大きく 反応タンク

(4) 増やす 小さく 最終沈殿池

問13 次は、オゾン消毒について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 溶存オゾン濃度と接触時間との積が大きいほど消毒効果が大きい。

(2) 下水処理水では、オゾン注入率は50mg/L程度を標準とする。

(3) オゾン反応タンクからの未反応のオゾンを処理するため、排オゾン処理設備を設ける。

(4) 下水処理水中に含まれるSSや亜硝酸性窒素はオゾン消毒効果を低下させる。

問14 次は、急速ろ過施設について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 急速ろ過法による直接的な効果は、溶解性有機物濃度の低下である。

(2) りんの除去を目的とした水処理方法と併用することで、りんの除去を安定化させることが期待できる。

(3) ろ過圧の確保方法により、重力式と圧力式に分類される。

(4) 移床型ろ過は、ろ過を行いながら同時に連続してろ材の洗浄を行うため、ろ過水を連続して得ることができる。

問15 次は、水質試験項目について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 溶解性物質は、水中に溶解しているものが蒸発乾固をしたときに残る物質で、糖類等の溶解性有機物や溶解性塩類等からなっている。

(2) ノルマルヘキサン抽出物質は、合金材料や半導体として用いられ、また、化合物は、殺虫剤、農薬等に用いられる。人体に対して非常に強い毒性を有している。

(3) フェノール類は、多量に存在すると悪臭の原因となったり、また、処理場での処理過程に悪影響を与える。

(4) アルカリ度は、水中又は汚泥中に含まれている炭酸塩、炭酸水素塩又は 水酸化物などのアルカリ分を、所定のpH まで中和するに要する酸の量を、これに対応する炭酸カルシウム(CaCО3)の濃度(mg/L)で表したものである。

問16 次は、BOD及びCODについて述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 一般にBOD/COD比が2程度のときは、活性汚泥による処理がしやすい。

(2) BOD試験は、試料を希釈又はそのままで溶存酸素が存在するような状 態で、20°Cで5日間培養し、その前後の希釈試料中の溶存酸素量を測定して、その差からBODを算出するものである。

(3) BODは、有機物質が、好気性微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量を表している。

(4) CODは、分析方法が容易であるが、有害物質等による測定の阻害が大きい。

問17 次は、下水処理施設の運転管理に用いる指標について述べたものです。 最も不適切なものはどれですか。

(1) 水理学的滞留時間(HRT)は、流入きょから放流きょまでの平均的な時間を表す。

(2) 固形物滞留時間(SRT)は、処理システムの系内における活性汚泥 (固形物)の平均滞留時間を意味する。

(3) 単位反応タンク容積で1日当たり処理するBOD量で表したものが、BOD容積負荷である。

(4) 単位反応タンク内の汚泥量が1日当たり処理するBOD量で表したものが、BOD―SS負荷である。

問18 次は、汚泥容量指標(SVI)及び活性汚泥沈殿率(SV)について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) SVIは、活性汚泥の沈殿性状を表す指標として広く用いられている。

(2) SVIは、バルキング等の汚泥固液分離障害の指標となるので、SVI の急激な上昇が認められる場合は、活性汚泥中の糸状性生物の有無等の確認が必要である。

(3) SVは、容量1Lのメスシリンダー中で反応タンク内混合液を60分間静置したときの沈殿汚泥の体積を、その試料量1Lに対する百分率で表したものである。

(4) SVは、最終沈殿池での沈殿状況の目安となる。

問19 次は、標準活性汚泥法の水処理施設で起こる異常現象について述べたものです。異常現象とその原因の組合せとして最も適切なものはどれですか。

[水処理施設] [異常現象] [原因]

(1) 反応タンク 異常発泡 硫化物の蓄積

(2) 最終沈殿池 正常な活性汚泥の流出 水面積負荷の過大

(3) 最終沈殿池 汚泥の浮上 過剰な汚泥引抜き

(4) 消毒設備 放流先での魚の浮上 塩素接触時間が長い

問20 次は、返流水に関して留意すべき事項について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 汚泥の嫌気性消化工程を有する場合、返流水のBOD、SS、窒素及び りん等の負荷量が高くなるので、対策が必要である。

(2) 汚泥の集約処理によって他の処理場の汚泥を受け入れている場合、単独で 返流水を処理することや何らかの前処理を行い水処理に戻すようにする。

(3) 汚泥処理工程のSS回収率が低下する等の異常が生じた場合、固形物収支を検討し、原因となっている工程を把握するようにする。

(4) 焼却工程でシアンが発生した場合、シアンは排ガス洗浄塔で排ガス洗浄排水中には移行しない。

問21〜40

問21 膜分離活性汚泥法の特徴について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 生物反応タンク内の活性汚泥浮遊物質(MLSS)濃度を高く保持でき、標準活性汚泥法等の従来法に比べ、短い時間で処理を行うことができる。

(2) 固形物滞留時間(SRT)が⾧いため、処理過程で硝化反応が起こりやすい。

(3) MLSS濃度が高くSRTが大きいことから、汚泥発生率は標準活性汚泥法と比較すると小さい。

(4) 孔径0.4μm以下の精密ろ過膜(MF膜)を通常用いているが、大腸菌はMF膜の孔径より小さく、MF膜を通過することから、処理水は消毒する必要がある。

問22 汚泥の重力濃縮について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 重力濃縮タンクの固形物負荷は、60~90kg-DS/(m²・日)程度とする。

(2) 汚泥の腐敗が起こる夏期には、汚泥の濃縮性が低下する傾向にある。

(3) 投入汚泥の固形物濃度は、汚泥の沈降速度に影響し、濃度が高いほど汚泥の沈降分離、濃縮性が悪化する傾向にある。

(4) 投入汚泥の余剰汚泥混入率が低いほど、汚泥の沈降分離、濃縮性が悪化する傾向にある。

問23 汚泥を脱水するための汚泥の調質について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 汚泥粒子表面は、正に帯電しているが、負の電荷をもつ凝集剤を添加すると、電気的中和が生じて粒子同士の凝集が促進される。

(2) 凝集剤には、無機凝集剤と高分子凝集剤がある。

(3) 高分子凝集剤の添加率は、無機凝集剤と比べると非常に少ないため、脱水汚泥を焼却したり処分する際にも有利である。

(4) 高分子凝集剤には、カチオン性ポリマ、アニオン性ポリマ、ノニオン性ポリマ、両性ポリマがある。

問24 下水汚泥を建設資材の原料として利用する場合について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 脱水汚泥をセメント原料として使用する場合、汚泥中のりん酸濃度が高いとセメントの強度は低下する恐れがある。

(2) 焼却灰を土質改良剤として利用する場合には、改良された土の強度(CBR等)を適度に上げることが目標となる。

(3) 高分子凝集剤で脱水した汚泥の焼却灰は、けい素(SiO₂)やアルミナ(Al₂O₃)が含まれているため、セメント原料として利用できない。

(4) 溶融スラグの性状については、徐冷スラグの方が急冷スラグに比べて比重が大きめで、かつ強度も大きい傾向にある。

問25 下記条件から求められる、ベルトプレス脱水機で下水汚泥を脱水したときのろ過速度として、最も適切なものはどれですか。ただし、凝集剤の量は無視し、汚泥の比重は1とする。

供給汚泥量:11.0m³/時

供給汚泥含水率:97.0%

必要有効ろ布幅:3.0m

(1) 90kg/(m・時)

(2) 100kg/(m・時)

(3) 110kg/(m・時)

(4) 120kg/(m・時)

問26 公共下水道を使用する特定施設の設置者の水質測定義務について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 水質の測定の義務を負う者は、特定施設の設置者である。

(2) 水質の測定は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」に定められた方法で行う。

(3) 水質測定の結果は、定められた様式に記録し、1年間保存しなければならない。

(4) 測定回数は、温度、pHについては、排水の期間中1日1回以上行うことと定められている。

問27 下水道管理者が行う特定事業場の指導について述べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) 指導対象事業場に対しては、直罰に係る下水排除基準又は除害施設の設置等に係る下水の水質の基準を超えないよう、水質改善指導を行う。

(2) 事業場の製造・加工工程、使用薬品等の現状にかかわらず、除害施設の設置、改善を検討するよう指導する。

(3) 処理すべき廃液が、分別して回収しやすく、量も少ない場合は自社処理を指導する。

(4) 下水道法及び下水道条例で未規制の物質は、独自に規制できる。

問28 BODの高い工場排水について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 多量の浮遊性有機物が下水管きょに流入すると、管底に堆積し、管きょを閉塞させることがある。

(2) 排水の溶解性有機物負荷量が高いと、下水処理場では、最初沈殿池の沈殿汚泥量が増加し、汚泥処理の負担が増す。

(3) 排出源として、食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業などがある。

(4) 処理方法として、活性汚泥法などの生物処理法がある。

問29 六価クロムを含む排水を自動制御で還元処理する際のpHとORP(酸化還元電位)の設定値の組合せを示したものです。最も適切なものはどれですか。

pH ORP(mV)

(1) 2~3 250~300

(2) 2~3 1000~1500

(3) 9~10 250~300

(4) 9~10 1000~1500

問30 水銀の高い排水の処理について述べたものです。あああ内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

AやBは、水銀を排出基準以下まで除去することができないので、他の処理方法を併用する。有機水銀は、Cの添加により無機水銀として処理する。

A B C

(1) 電解酸化法 硫化物凝集沈殿法 アンモニア

(2) 電解酸化法 アルカリ塩素法 過酸化水素

(3) 凝集沈殿法 硫化物凝集沈殿法 過酸化水素

(4) 凝集沈殿法 アルカリ塩素法 アンモニア

問31 鉄粉法について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 鉄粉法は、酸性条件下(pH3~4)の排水に鉄粉を加えかくはんしたのち、アルカリ条件下(pH9~10)で凝集沈殿する方法である。

(2) 鉄粉法は、鉄よりもイオン化傾向が低い重金属類に有効である。

(3) 鉄粉法は、複数の重金属類の一括処理が可能である。

(4) 鉄粉法は、処理水量に比較して汚泥発生量が少ない。

問32 嫌気無酸素好気法における各タンクについて述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 好気的条件とは酸素が存在する条件をいう。

(2) 無酸素状態とは、溶存酸素が存在しないが、硝酸・亜硝酸が存在する状態をいう。

(3) 嫌気状態とは、酸素も硝酸・亜硝酸も存在しない状態をいう。

(4) 好気的条件下では、独立栄養生物により脱窒反応が進行する。

問33 汚泥濃縮における凝集剤等について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 重力濃縮には起泡助剤を使用する。

(2) 遠心濃縮機は無薬注を基本とする。

(3) 常圧浮上濃縮機では、高分子凝集剤も使用する。

(4) ベルト式ろ過濃縮機では、高分子凝集剤を使用する。

問34 オキシデーションディッチ(OD)法に採用されるエアレーション装置について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) プロペラ型は、かくはんと混合を散気板により行い、酸素の供給は水中のプロペラで行う。

(2) 軸流ポンプ型は、軸流インペラのかくはんと、散気管からの空気吸込みを組合せたものである。

(3) スクリュー型は、スクリューの回転による負圧を利用して空気を自給する。

(4) 縦軸型は、反応タンクの水面上において浸漬されているインペラによる表面エアレーション方式である。

問35 沈砂池流入ゲートについて述べたものです。あああ内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

沈砂池流入ゲートは、沈砂池のAが地盤よりB場合に、沈砂池のC等の目的で操作する重要な設備である。

A B C

(1) 天井 高い 浸水防止

(2) 床面 低い 浸水防止

(3) 天井 低い 沈降促進

(4) 床面 高い 沈降促進

問36 沈殿池の汚泥かき寄せ機の保守について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 水中部分については、年1回程度定期的に池を空にして点検することが望ましい。

(2) 減速機の潤滑油は、年1回程度交換し、適宜、不足分を補充する。

(3) 回転式汚泥かき寄せ機における走行中のノッキング(しゃっくり現象)は、走行車輪の取付け方向等の機構上に起因する場合がある。

(4) チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の水上及び水中部の軸受部は、給油方式の場合、年1回グリスを充填する。

問37 オキシデーションディッチ(OD)法の特徴について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 最初沈殿池を設けない処理方式である。

(2) 主に機械式エアレーション装置を有する無終端水路を反応タンクとして、高BOD-SS負荷で活性汚泥処理を行う。

(3) 固形物滞留時間(SRT)が⾧いために、硝化が進行する。

(4) 処理水のpHに留意して運転を行う必要がある。

問38 下記条件から求めた汚泥容量指標(SVI)として、最も適切なものはどれですか。

MLSS濃度:2,000mg/L

SV:50%

(1) 40mL/g

(2) 100mL/g

(3) 250mL/g

(4) 1,000mL/g

問39 消毒用の次亜塩素酸ナトリウム溶液の性質について述べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) 一般に市販されているものは、有効塩素が30%程度の水溶液で、外観が青緑色の透明な液体である。

(2) アルカリ性であり、酸化作用はなく、金属類や天然繊維類を腐食させることはない。

(3) 次亜塩素酸ナトリウム溶液に酸が添加されると、急激に分解反応が生じ、炭酸ガスが発生する。

(4) 常温でも不安定で保存中に徐々に分解して酸素を発生する。

問40 反応タンクの異常現象と主な原因を示したものです。組合せとして最も不適切なものはどれですか。

反応タンクの異常現象 原因

(1) 活性汚泥の変色(橙色化) 水酸化第二鉄の流入

(2) 活性汚泥の膨化 界面活性剤

(3) 活性汚泥の解体 過剰なエアレーション

(4) 有機物除去機能の低下 BOD-SS負荷の増大

問41〜60

問41 次は、事故停電のうち地絡の原因について述べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) 設定以上の設備使用

(2) 回転機器老朽化に伴う回転部摩擦増大

(3) 送配電線等への落雷

(4) 電力会社側の発変電所での異常発生

問42 次は、電気計装設備の実校正方法について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 流量計の実校正は、ポンプの規定吐出量と比較する。

(2) 温度計や圧力計は、試験用測定器との置換えが比較的容易なので、試験用測定器のデータとの比較を行う。

(3) 水質計器は、手分析値との比較を行うとともに、手分析値のデータは、以後の校正の参考となるので保存しておく。

(4) レベル計(水位計、液位計)の実校正は、レベル計の近くに基準レベルを設けておき、スケール等で実測比較する。

問43 次は、高分子凝集剤を用いて汚泥を脱水する場合の薬品注入率を求める式を示したものです。

内にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれですか。

A (%)× B (ⅿ3)

薬品注入率(%)= ×102

C (%)× D (ⅿ3)

A B C D

(1) 固形物濃度 汚泥量 薬品溶解濃度 薬品量

(2) 薬品溶解濃度 薬品量 固形物濃度 汚泥量

(3) 薬品溶解濃度 汚泥量 固形物濃度 薬品量

(4) 固形物濃度 薬品量 薬品溶解濃度 汚泥量

問44 次は、汚泥ポンプの一般的な定期点検について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 投入汚泥の性状を分析する。

(2) ベルト掛けの場合、Vプーリーの芯出し、ベルトの張り具合を調整する。

(3) メカニカルシールやグランドパッキン軸封水装置の清掃を行う。

(4) 性能試験を行い、インペラなどの摩耗状況を確認する。

問45 次は、重力濃縮タンクで汚泥の腐敗により汚泥浮上が生じた場合の対策について述べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) 汚泥の固形物滞留時間を⾧くする。

(2) 汚泥かき寄せ機を連続運転している場合は、間欠運転にする。

(3) 最初沈殿池から新鮮な状態でかつ高濃度(固形物濃度3%以上)で汚泥を引抜く。

(4) 腐敗抑制や濃縮性改善などのために、薬品を投入する。

問46 次は、各種汚泥脱水機の運転管理について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 回転加圧脱水機では、フィルタ回転数を小さくすると、ろ室内での汚泥の滞留時間が⾧くなり、脱水は進行する。

(2) 遠心脱水機では、越流せき高さが高いほど固形物回収率は高くなるが、脱水汚泥の含水率は上昇する。

(3) 圧入式スクリュープレス脱水機では、スクリュー回転数の増加に伴い処理量は上昇し、脱水汚泥の含水率は低下する。

(4) 多重板型スクリュープレス脱水機では、背圧板により汚泥出口部の隙間を狭くすると脱水汚泥の含水率は低下し、隙間を広くすると脱水汚泥の含水率は上昇する。

問47 次は、雨水ポンプ場の機能維持のために行う管理運転について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 管理運転終了後は、事故防止のため操作したゲート等が元の状態に戻っていることを必ず確認する。

(2) 雨水ポンプの形式、立地条件等によっては、通常の運転と同じ操作で管理運転を行うことができないため、この場合は駆動装置単独の無負荷運転を実施する。

(3) ガスタービンの無負荷運転では、燃焼系統などにカーボンが堆積し損傷の原因となる可能性があるため、運転時間は必要最小限とする。

(4) 河川の水を利用した循環により管理運転を行う場合、河川管理者や水利権者との事前協議を行う。

問48 次は、ポンプ施設の運転管理について述べたものです。最も適切なものはどれですか。

(1) 雨水ポンプに電動機と内燃機関とを併用している場合、とくに雷雨や台風のときには停電しやすいため、電動機を優先して運転する。

(2) 大型のポンプは電動機の温度上昇を防ぐために、なるべく断続運転になるように弁類を調整する。

(3) 下水を圧力管で送水する場合、停電等でポンプが急停止したとき、管内の圧力が下水の温度の変化によって大きく上昇または下降する過渡現象が生じる。

この過渡現象の水撃作用によって、管きょ等が破壊される恐れがある。

(4) ポンプ揚水量の制御は、流入下水量の大きな変動に対してはポンプの運転台数の増減により、小さな変動に対しては吐出し弁を絞ったり、又は回転数制御によって行う。

問49 次は、管路施設にかかわる事故について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 損傷した管路施設内に周囲の土砂が流入し、地中に空洞が生じて道路の陥没を引き起こすことがある。

(2) 豪雨時には、管きょ内の水温が異常に高くなるため、膨張した下水が宅地内の排水設備に逆流して被害を生じることがある。

(3) 管路施設には、管きょ内の沈殿物から発生する各種ガスのほか、都市ガスの漏えい・侵入、工場排水の流入などの可能性がある。

(4) 下水中には種々の病原菌が含まれており、種々の経路で維持管理作業者の体内に侵入する可能性が常にある。

問50 次のうち、分流式下水道における誤接合の調査方法として最も不適切なものはどれですか。

(1) 送煙試験

(2) 染料試験

(3) 音響試験

(4) 圧気試験

問51 次のうち、下水道施設から排出される物質で、大気汚染防止法に規定されている規制対象物質として最も不適切なものはどれですか。

(1) ばいじん

(2) 窒素酸化物

(3) ダイオキシン類

(4) 塩化水素

問52 次は、温室効果ガス排出量の管理について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 下水道施設で排出される主な温室効果ガスは二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4 )、一酸化二窒素(N2O)である。

(2) 電気の使用による温室効果ガスの排出係数は、電気事業者ごとに排出係数が変わることはない。

(3) メタンの地球温暖化係数は、二酸化炭素より大きい。

(4) 温室効果ガスの排出量は、温室効果ガスを排出する活動の種類ごとに排出量を算定・合算し、地球温暖化係数により二酸化炭素排出量に換算して求める。

問53 次は、下水道施設から発生する臭気の脱臭方法について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 活性炭吸着法は、悪臭物質を活性炭に通し、物理化学的吸着によって除去する方法であり、希薄な臭気に適している。

(2) 充てん塔式生物脱臭法は、悪臭物質を細菌(微生物)等の作用によって吸着及び酸化分解する方法であり、高濃度の臭気に対しても有効である。

(3) 土壌脱臭法は、悪臭物質を土壌に送り、土壌中の細菌(微生物)等の作用によって吸着及び酸化分解する方法であり、低・中濃度の臭気に適している。

(4) 水洗浄法は、悪臭物質を水に接触及び溶解させて除去する方法であり、主に脱臭の仕上げに用いることが多い。

問54 次は、騒音及び振動について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 騒音の測定にあたり、測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が、おおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値を測定値とする。

(2) 学校、保育所、病院、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲の、おおむね100mの区域内における騒音及び振動の規制基準は、さらに厳しい値に定めることができる。

(3) 騒音及び振動の規制基準は、昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定められている。

(4) 規制地域内にあり、特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

問55 次は、酸素欠乏危険作業を行う場合の留意事項について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 呼吸用保護具を使用しなくてもよい場合であっても、作業中は警報付き測定器具によるガス検知を行い、異常を検知したら直ちに退避できる体制を整えておく。

(2) 酸素欠乏危険作業を行う場合には、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

(3) 作業従事者以外の者の酸素欠乏危険場所への立入りを禁止する旨の表示を見やすい場所に掲げる。

(4) 酸素欠乏危険作業を開始する前に測定した作業場所の空気中の酸素濃度及び硫化水素ガス濃度の測定結果は、記録して1年間保存しなければならない。

問56 次は、電気作業について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 停電作業を行うとき、作業に従事する職員は、配電盤の遮断器の閉路が行われていることを自身で確認した後、断路器を閉路し、盤に施錠するなどの保安措置を行う。

(2) 電気主任技術者や職員は、巡視点検等において過熱、異臭、異音、振動等の異常を確認し、適切な処置がとれるよう日頃から電気機器の構造等についてよく理解しておく必要がある。

(3) 充電部に接近又は触れるときは、検電器によって停電を確認し、残留電荷の放電・接地を施す等の安全を確保したうえで作業を開始する。

(4) 人身事故防止のため、短絡接地器具を取付けたままで停電作業を行う。

問57 次は、一般的に用いられるガス検知器具について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 可燃性ガス測定器は、可燃性のガス又は蒸気の爆発下限界の濃度を100%として表すようにしたもので、都市ガス、ガソリン蒸気等の混合ガスや混合蒸気をその種類及び化学的組成に関係なく測定できる。

(2) 硫化水素濃度測定器には、硫化水素の電気化学反応によって流れる電流により、濃度を測定するものがある。

(3) 検知管式ガス検知器は、測定する都度、検知管を交換する必要がないので、取扱いが簡単である。

(4) 検知管式ガス検知器の測定方法は、検知剤が充填されたガラス製の検知管をとおして、一定量の空気を吸引して、ガスと反応してできた変色層からガスの濃度を読取る。

問58 次は、下水道施設で発生する硫化水素について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 硫化水素は、下水や汚泥中において溶存酸素がない条件下で硫酸イオンが還元されることにより発生する。

(2) 下水道施設内には、直ちに死に至るような高濃度の硫化水素が発生する箇所はない。

(3) 硫化水素は、無色で濃度が低い時は腐卵臭のあるガスである。

(4) 処理場等の施設では、沈砂池、ポンプ井、最初沈殿池、汚泥濃縮タンク等で発生することが多い。

問59 次は、ポンプ場及び処理場での維持管理作業時における安全対策について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 電気室、特に高圧受配電盤室には、関係職員以外の立入りを禁ずるようにし、通電中危険である旨を表示する。

(2) 遠隔操作の機械設備に手を触れるような場合は、現場単独操作にスイッチを切替え、主回路を遮断してから作業を開始する。

(3) 自動スクリーン、ベルトコンベヤ等のように低速で運転するものであれば、手を触れるような場合でも機器を停止させずに点検整備を行うことができる。

(4) 沈砂池、沈殿池、反応タンク、汚泥処理施設の各種タンク等の上部に設置される蓋は、劣化、ずれ等により落下する危険性があるため、原則、蓋の上での作業、歩行等は行わない。

問60 次は、事業者が実施する労働安全衛生教育について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

(1) 事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、所轄の労働基準監督署⾧に速やかに提出する。

(2) 労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更した時には、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う。

(3) 労働安全衛生管理を効率的に推進するためには、安全管理者、衛生管理者等や担当者が職務遂行上生じる安全衛生に必要な知識を得るための教育が重要である。

(4) 労働安全衛生教育は、法定のものだけでは十分でなく、作業内容や職務に応じた教育や危険予知トレーニング(KYT)等の活用が大切である。